パスワードを共有したくない人へ|無理せず引き継ぐ方法は?

スマホやパソコンが普及した今、日常生活のあらゆる情報がデジタル端末に収められています。

銀行口座や契約情報、写真やSNSの記録まで、まさに人生の多くがスマホの中といっても過言ではありません。

そのため、死後、スマホやパソコンがロックされ、遺族に開けられないケースが増えています。

いわゆるデジタル遺品トラブルです。

これを防ぐには、事前にパスワードを家族と共有しておくことが推奨されています。

しかし、実際には「パスワードを共有したくない」と考える人も多いのが現実です。

スマホはプライベートゾーンそのもの。

夫婦や親子であっても、見られたくないものがあります。

本記事では、なぜパスワードを共有したくないと感じるのか、そしてそんな人が無理せずにパスワードを引き継ぐ方法をご説明いたします。

1. デジタル遺品のトラブルとは

デジタル遺品の代表例はやはりスマホです。

スマホには以下のような重要情報が集中しているからです。

- 銀行口座や証券取引のアプリ

- クレジットカードの利用明細

- 電子マネーやポイントサービス

- ネット通販のアカウント情報

- 各種サブスクリプションの契約

- 仕事や生活に必要なログイン情報

これら引き継ぎがされないと、家族は大きな損失を被る可能性があります。

実際に国民生活センターでは、紙に書いたパスワードをシールで隠して共有する方法を紹介しています。

剥がした跡が残るため、盗み見を防げるのが特徴です。

ただし、この方法もすべての人に受け入れられているわけではありません。

2. 共有の実態

では実際に、パスワードを共有する夫婦や家族がどのぐらいいるのでしょうか。

調査によると、50〜69歳の夫婦で「相手のスマホのパスワードを知っていて、いつでも見られる」と答えた人はわずか22.5%でした。

つまり、多くの人が「共有したくない」と考えているのです。

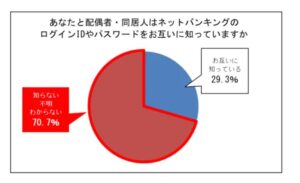

さらに金融情報に関しても、共有率は低めです。

- キャッシュカードの暗証番号を夫婦間で知らない(=共有していない)割合:56.3%

- インターネットバンキングのログインID・パスワードを互いに知らない割合:70.7%

このことから、たとえ家族や配偶者でも、パスワードや暗証番号は共有したくない人が多数派であることが分かります。

無理に「死後のためにパスワードや暗証番号を共有すべき」と押し付けても、、簡単には受け入れられないのです。

(出典:SOMPOダイレクト損害保険株式会社)

3. なぜ共有できない?

では、なぜ多くの人が「パスワードを共有したくない」と感じるのでしょうか。

(1)心理的な抵抗

パスワードを隠す専用シールなどの便利グッズは多く販売されています。

剥がした跡が残るため安心感がある一方で、存在自体が不安という人もいます。

人には自分のプライベートを守る見えない境界線があります。

スマホはその象徴でもあり、そこに家族であっても立ち入られること自体に強い抵抗を感じるのです。

(2)トラブル時のリスク

長い夫婦生活をしていると、夫婦喧嘩や信頼関係が揺らぐこともあります。

そんなとき、感情に任せてシールを破り、パスワードを見られてしまう可能性がないとは言えません。

パスワードを覗いた側の理由がどんなに正当でも、覗かれた側にすればルール違反=信頼の裏切りです。

結果として、夫婦関係に深刻な亀裂を生むかもしれません。

つまり、家族を守るための共有の仕組みが、逆に家族の関係を壊す原因になりえるのです。

4. 死後だけ共有するという選択肢

「家族のためにデジタル遺品を残したい。でもプライベートは共有したくない。」

そんな矛盾を解決する仕組みが、近年は登場しています。

その一例が、死後に大事な情報を家族に連絡してくれるアプリです。

これなら「生前は共有したくないけれど、死後は家族を困らせたくない」という想いを両立できます。

まとめ

パスワードの共有は、デジタル遺品トラブルを防ぐために必要です。

しかし、それがすべての人にとって正解とは限りません。

「家族を守るためにパスワードをどうするか」という問題は、単なるセキュリティ対策ではなく、家族の信頼関係とも密接に関わっているからです。

だからこそ、「共有したくない」という気持ちを我慢せず、自分に合った方法を見つけましょう。

そうして選んだ方法こそが、いざという時に家族を守る力になるのです。